智能AI连接,只需三秒

智能AI连接,只需三秒

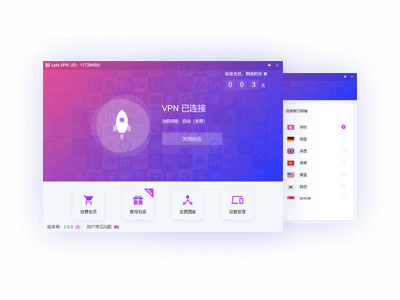

LestVPN,快连加速器采用了全新内核,智能AI连接,自动选择最优线路,不论您在哪里,按下软件开启按钮后只需轻轻等待,3~2~1,即可连接成功,体验丝滑般的享受。

科学上网,没有任何限制

科学上网,没有任何限制

通过LestVPN,快连加速器您可以访问国内外任何角落,任何内容,我们使用各种技术绕过互联网审查和防火墙,所以您完全不用担心您的隐私安全和访问记录。

全球服务器部署,稳定快捷

全球服务器部署,稳定快捷

LestVPN,快连加速器内置多个国家的线路选择,每个国家又部署了不同的服务器,基于全球的服务器网络,连接速度及稳定有充分保障,无限带宽,无任何网络节流。